仅需一张照片和一段逝者录音,就能在数字世界中让逝者“永生”……清明节前后,此类AI“复活”广告宣传在各大电商和社交平台上日益活跃,甚至演变成一门新“生意”。

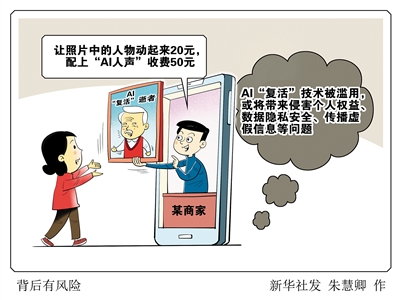

技术的发展为满足人们的精神与情感需求提供了更多载体,与此同时,AI“复活”也引发强烈争议。有专家提出,AI“复活”技术被滥用,或将带来侵害个人权益、数据隐私安全、传播虚假信息等问题。

新“生意”背后的 技术难度有多高?

“大家好!其实我没有真正离开这个世界……”不久前,已故艺人与公众亲切“打招呼”的视频在社交平台上引发网民关注,也让AI“复活”这一话题进入公众视野。利用AI技术将逝者“复活”,渐已发展成新“生意”。某电商平台的数据显示,在平台经营AI“复活”相关业务的商家达1900余个。

在一家电商平台上,某商家称,让照片中的人物动起来20元,如果要配上“AI人声”则需收费50元。数据显示,该商家已达成超800次交易。在该电商平台上,“复活”亲人的“商品”售价在几十元至几百元不等。

中国电子技术标准化研究院网安中心测评实验室副主任何延哲认为,当前市面上绝大部分的AI“复活”并非刚出现的“新技术”。

一些商家已开始兜售“AI‘复活’技术变现指南”。在某二手交易平台上,记者以19.9元的价格购买了一份“AI‘复活’技术教程”。除文字说明外,还有视频讲授如何制作“照片活化”的短视频。记者了解到,当前网络上的AI“复活”工具主要分为三种。

一种在手机应用商店中即可下载获得,只要一张正脸照片就能根据应用中所提供的模板“活化”,可实现歌唱、“演电影”等场景转化。

第二种是利用线上工具,由用户提供正脸照片和相关音频文件,经过系统自动编辑后,实现照片中人物“开口说话”的效果,该工具需要用户支付一定费用。

第三种则是在开源社区中,由程序员编写AI测试程序,在经过相关语料训练后,将照片转化为能简单对话互动的“数字人”。此类程序门槛较高,需要一定计算机知识基础。

引发法律与伦理多重争议

AI“复活”的话题引发重重争议。

有专家认为,是否进入公共场域,是判断AI“复活”是否侵权的重要分界线。

世辉律师事务所合伙人王新锐表示,个人利用AI“复活”亲人、缅怀纪念,且在必要范围内使用,无需过度干预。而如果在公共平台扩散传播,用于市场盈利,是否侵犯他人或社会公共利益就要特别考量。

“在未依法获得逝者相关近亲属授权的情况下,擅自使用逝者面容将其‘复活’并进行商业推广,涉嫌侵害逝者的肖像和名誉等权利。”北京康达(厦门)律师事务所高级合伙人张翼腾说,根据民法典相关规定,如未经许可,擅自使用逝者的姓名和面容用于“复活”,逝者的近亲属有权依法请求行为人承担民事责任。

一家社交平台相关负责人表示,平台认为,未经逝者生前同意或逝者家属授权,他人不应使用AI或任何技术手段“复活”逝者。该负责人称,如果家属投诉或侵权行为被查实,平台将对侵权账号作出处罚。

AI“复活”还涉及“数字遗产”问题。张翼腾说,逝者生前的个人信息、聊天记录等“数字遗产”能否继承,目前没有明确法律规定。对于谁有权使用、如何避免不当获取、使用时应遵循何种规范等问题,仍需进一步明确。

此外,相关服务中,AI需要处理大量个人敏感数据,如面部表情、语音语调等;数据一旦被滥用或泄露,会对用户隐私造成威胁。业内人士建议,开发者和使用者都应承担责任,确保技术不会误导用户或影响人类情感;同时也要注意隐私保护和数据安全。

值得关注的是,AI“复活”技术使用不当,也可能成为犯罪分子实施诈骗等犯罪活动的工具。

“服务提供者不会也没有能力核实‘逝者’的身份信息,一些不法分子也可能以‘复活’之名行‘诈骗’之实。”中国科学技术大学网络空间安全学院教授左晓栋说,面对新的电信网络违法犯罪活动时,不熟悉网络应用的中老年群体更易成为受害者。

AI“复活”也可能衍生新型法律纠纷。“不排除有人会借AI‘复活’来伪造逝者遗嘱或做出其他违背逝者意愿的事。”王新锐提出,如有近亲属利用这项技术伪造音视频遗嘱,或将耗费更多时间和人力成本来验证真实性,甚至给司法鉴定带来一定挑战。

亟待完善法规厘清边界

业内专家认为,技术创新永无止境,其应用应有道德边界和法律规范。应抓紧完善相关法律法规,警惕AI“复活”技术可能产生的社会风险。

首先,AI“复活”技术的应用,应严格遵守知情同意原则,在网络传播过程中不侵犯他人利益。2022年,国家网信办等三部门发布《互联网信息服务深度合成管理规定》,对深度伪造等新技术应用进行了规范。规定明确,深度合成服务提供者和技术支持者提供人脸、人声等生物识别信息编辑功能的,应当提示深度合成服务使用者依法告知被编辑的个人,并取得其单独同意。业内人士认为,如果被编辑人是逝者,理应取得有义务保护逝者肖像权的亲属的同意。

其次,不少专家提出,AI“复活”产品应恪守技术管理规范,加强内容“标识”。

另外,业内人士提出,在数据处理过程中,要更注重隐私保护和数据安全。

专家还建议,要进一步落实相关平台的主体责任,处置借AI“复活”概念不当牟利的不法商家。“不能放任AI‘复活’变成一门没有规矩和底线的‘生意’,尤其要保护对新技术不敏感的中老年用户群体。”中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江建议。

法律界人士建议,有关部门对AI“复活”的需求和其衍生的产业链要保持关注、合理辨析,在现行法律法规基础上做好数据保护、涉诈犯罪风险预防等方面的监管。(据新华社福州4月7日电 “新华视点”记者颜之宏)