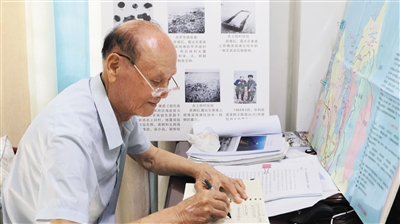

海边长大,曾在部队工作,老了回到海边,花9年时间,写下15万字“海底村庄”的故事。王家道的一生,与海相伴。

王家道是原海南省建设科技委员会专家库专家、国家注册土木(岩土)工程师,是土生土长的海口演丰镇下塘村人。2015年起,他着手“海底村庄”的研究工作,将零散的“海底村庄”故事整理成册。在探秘“海底村庄”的过程中,王家道也找到了一份归属感。

“‘海底村庄’是家乡的根,是家园情怀的传承。”今年85岁的王家道希望通过这本书,挖掘400多年前的历史,也让更多人了解家乡的魅力。

南国都市报记者 谭琦 实习生 徐梦嘉

为制“海底村庄”遗址分布图

走访72处遗址查阅大量资料

王家道从部队转业后,曾任海南港湾基础工程公司总经理、海南航务工程设计所高级工程师。退休后,他开始关注“海底村庄”的故事,并撰写相关的文章和书籍。一开始,王家道对“海底村庄”了解并不多,在工作中多次带队探访“海底村庄”的过程中,他逐渐对400多年前的这段历史感兴趣。

“海底村庄”的形成源于1605年震级为7.5级的琼北大地震,这场大地震过后,据说有72座村庄和千顷田野颓然陷落,山化海、人为鱼,伤者十之八九,小溪般的东寨河变成了一片汪洋。地震陆陷成海遗迹的部分达百余平方公里,形成世界罕见的“海底村庄”。对这次大地震,《琼州府志》《琼山县志》和《文昌县志》等多个史料均有记载。

“真正开始写书是2015年。”当年,海南举行纪念琼北大地震410周年活动,王家道撰写的关于“东寨港演变”和“海底村庄”地震遗址两篇论文发表,给了他很大的鼓励,开始全身心投入“海底村庄”故事的挖掘和写作。

2019年,演丰镇政府找到王家道,希望他帮忙编制“海底村庄”遗址分布图。王家道大学读的是地质专业,也曾在部队当基建工程兵,编图是他的“老本行”。为了编制“海底村庄”遗址分布图,王家道走访了72个“海底村庄”遗址,查阅大量的地方志、族谱、家谱等资料。“光是修改都跑了不下20次。”王家道说,制图过程中遇到最大的问题,是确认大地震前港口的位置。王家道对照古地图发现,大地震前绘制的《左图右史》琼州地图中,石澜港、白洋港、白沙港等7个港口在后来的《万历琼州地图》中并不存在。

为此,王家道查文献、找材料,辗转多个部门求证,请教了许多专业人士,2020年底才完成“海底村庄”遗址分布示意图的汇编工作。不久前,王家道与海南省地震局的专家交流后,推测古海岸线应该再往海岸方向南移,计划于近期对分布图修改完善。

9年坚持探访“海底村庄”

不仅辛苦还花了十余万元

“海底村庄”的故事分为5个篇章,“最难写的就是《海底村庄》的部分。”王家道说,琼北大地震距今已有419年,许多疑问就像村庄一样深埋海底,只能顺着零散的资料一点点摸索。

每年的4月到6月,海水退潮后,隐藏在水下较浅位置的“海底村庄”遗址便会显露出来。9年来,王家道每年的这个时候,都会到遗址走访。今年以来,王家道已经多次前往“海底村庄”遗址。

遗址地的走访并不轻松,海上天气多变,常常“三顾茅庐”才能见到遗址真容。今年年初,王家道还前往西排遗址,找到了一批缸、瓦、壶、瓶的碎块。“都是很珍贵的物件。”王家道还四度前往古罗亭墩遗址。王家道年事已高,乘船出海前往遗址地考察,他自行租船还要请向导,走在凹凸不平的浅滩上十分吃力。9年来,王家道的脚步不仅踏遍东寨港,还多次前往文昌等多地走访,了解“海底村庄”的古今变化。“记不清去了多少次了,很辛苦,但他这么多年来一直在坚持。”老伴儿陈红初步估算,9年来已经在“海底村庄”的探访中花费十余万元。

年纪大了抓紧时间写作

希望为家乡做些贡献

在王家道的书桌上,有一本蓝色的工作日历,写着“海底村庄”故事撰写的进度及待办事项。“时间很紧,所以我要赶紧完成。”王家道说,他的紧迫感源于不断增长的年龄和对自身健康状况的认知。

王家道曾两次前往广东省地震局请教专家,考证古地图的真实性。去年7月,他从广州返回海口的中途突发脑梗,经过两个月的治疗,王家道康复回到海口,第一件事情就是继续“海底村庄”的故事写作。

这次生病后,家人都劝王家道,把写作的事情放一放。“劝不动,他一定要做,有时候凌晨一两点都还待在书房。”陈红说,有时在书房里一坐就是一整天,饭也顾不上吃。

“海底村庄”的故事为什么非写不可?“万一哪天我走了,故事还没写完,就太遗憾了。”王家道说,他希望有生之年为家乡做一些贡献,“海底村庄”的故事不仅是一份家乡情怀,更是对家乡文化的一种传承。

85岁解锁新技能

开直播分享“海底村庄”故事

在挖掘“海底村庄”故事的过程中,85岁的王家道还“解锁”了一个新技能——网络直播,通过直播的方式分享“海底村庄”的故事。“家人们!你们知道海口有个‘海底村庄’吗?我给你讲讲它的故事。”今年,王家道已经开了3场直播。

“我希望有更多的人通过‘海底村庄’了解我的家乡,把家乡的故事和文化传承下去。”王家道说,“海底村庄”的故事是他花9年时间写给家乡的一封长长的情书,写作的过程像一趟寻根之旅,他也在写作的过程中,对自己的家乡有更深入的了解,更深的感情。

“王老一直在孜孜不倦地学习研究,虽然这个故事不具有科研性质,但他非常认真。”海南省地震局高级工程师王惠琳非常敬佩王家道自学写书的精神。“我能感受到他对家乡的情怀,想通过故事把这片土地的文化传承下去,值得提倡。”省地震局地震研究员胡久常说。

目前,王家道已顺利完成“海底村庄”的故事5个篇章的撰写,共15万字。“希望政府部门或社会力量参与,与我一起完成‘海底村庄’故事的出版工作。”王家道已经陆续对接几家出版社,但出版还有一定的资金缺口。

王家道的书桌前,孙女在墙上画了一个蓝色灯塔。灯塔为海员指引航行方向,王家道对家乡如大海般深沉的爱,就像他心中的灯塔,指引他走向“海底村庄”的漫漫求索路。