今年4月,第五届中国国际消费品博览会上,海南大学发布了一项引发全球瞩目的成果——自主研发的植入式脑机接口(BCI)全链条核心芯片产品。这项成果补全了我国在实现脑机接口领域全链路自主可控中最关键的芯片环节,标志着中国在脑科学这一前沿赛道迈出了关键一步。

这支由殷明教授领衔的海南大学脑机芯片神经工程团队,用近五年的时间攻克了多项“卡脖子”技术,研发出全球领先的脑机接口专用芯片,打破国外垄断,为医疗、科研等领域提供了“中国芯”解决方案。

□南国都市报记者 杜倬荷/文 曹志/图

从零到一:

填补国内空白的“中国芯”

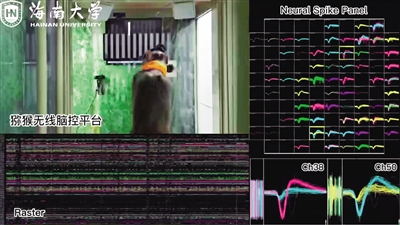

在海南大学实验室里,一只猕猴正紧盯着电脑。屏幕上的球仅靠它的“意念”就能移动位置。

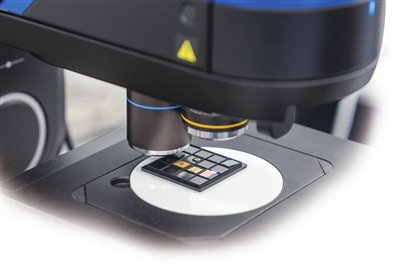

当实验猕猴的神经电信号在脑皮层区间跃动,这套精密的脑机交互系统即刻启动:从微电极阵列的精准捕获,到解码算法的瞬时破译,最终完成指定动作——从神经冲动转化为数字指令的全流程,仅发生在几十毫秒之间。

“人类大脑是一个异常复杂的结构,拥有860亿个神经元、超过百万亿的神经元连接。”殷明介绍,脑机接口,是一种通过采集和解码大脑神经信号,实现“脑”与“机”之间信息交换的技术。而脑机接口芯片就如同大脑与外界对话的“桥梁”,能实时捕捉神经元之间传递的微小电信号,并通过AI算法将其转化为控制外部设备的指令。

“芯片是脑机接口的核心,但在五年前,国内在这一领域几乎是空白。”团队核心成员郭哲杉回忆道。彼时,我国侵入式脑机接口芯片几乎100%依赖进口,尤其是美国Intan公司的芯片,长期垄断全球科研市场。

殷明对此感触颇深。在清华大学攻读本硕期间,他便专注于电子工程领域,后赴美深造,积累了近20年的芯片研发经验。2020年回国加入海南大学后,殷明敏锐察觉到国内脑机接口芯片的短板:“国外芯片不仅价格高昂、供货不稳定,性能上也难以满足临床需求。”

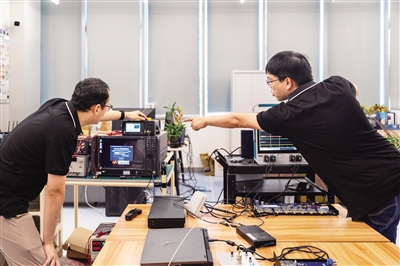

同年,海南大学组建脑机芯片神经工程团队,由殷明带队,聚焦高密度神经信号采集及调控芯片的自主研发。

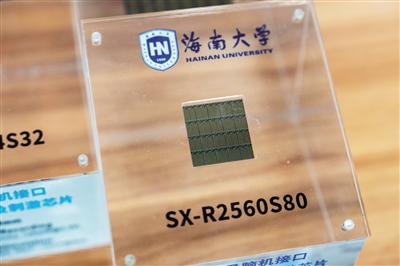

团队瞄准植入式脑机接口这一技术高地,将研发重点锁定三大核心芯片:SX-R128S4高通量神经信号采集芯片、SX-S32高自由度神经调控芯片和SX-WD60低功耗无线传输芯片。其中,采集芯片的通道数高达128个,是国际主流产品的两倍,功耗却仅为同类产品的五分之一。“功耗降低意味着发热减少,这对植入人体的设备至关重要。”郭哲杉解释道。

然而,从实验室到量产,每一步都充满挑战。芯片设计需经过反复迭代,每次流片(芯片试生产)周期长达一年,成本动辄上百万元。团队历经三次流片,修正了数十个技术细节,最终在2025年推出成熟产品。

“每一次失败都是经验的积累,我们始终相信,国产芯片一定能站上世界舞台。”殷明说。

技术破局:

植入式脑机接口的“中国方案”

脑机接口领域存在两大技术路径:非侵入式与侵入式。前者通过头皮采集脑电信号,虽无创却精度有限;后者直接将电极植入大脑,能捕捉单个神经元活动,精度显著提升。

海南大学脑机芯片神经工程团队选择了一条更艰难却更具潜力的赛道。

“侵入式接口的应用场景远超想象。”郭哲杉举例,“比如,瘫痪患者通过脑控机械臂实现精细抓握。”然而,这类技术对芯片性能要求极高——需在极低功耗下实现高速信号传输,并抵抗人体复杂环境中的噪声干扰。

团队自主研发的无线传输芯片成为破局关键。传统蓝牙或WiFi技术无法满足脑电信号的海量数据传输及低功耗的需求,而SX-WD60芯片通过定制化设计,在功耗与蓝牙相当的情况下,实现传输速率比蓝牙高50倍以上,性能达国际顶尖水平。

此外,神经调控芯片SX-S32支持32通道独立设置刺激参数,可针对不同患者需求定制治疗方案。“我们的神经信号采集和调控芯片能够实现真正的‘双向交互’——既能读取大脑信号,又能向大脑发送指令。”郭哲杉说。

目前,神经信号采集和神经调控芯片已通过20余家科研机构和企业测试,并与多家医疗机构开展合作推进临床试验。一家合作企业负责人评价:“国产芯片不仅性能对标国际一线产品,定制化服务更让我们看到本土创新的灵活性。”

交叉创新:

多学科碰撞下的生态突围

脑机接口是典型的交叉学科,涉及生物医学、电子工程、算法科学等多个领域。海南大学脑机芯片神经工程团队的特殊性在于,其成员背景高度互补:硬件团队负责芯片与电路设计,算法团队专注信号解码和外设控制,神经调控团队推进动物实验,心理学团队则从应用场景切入优化方案。

2023年,团队成功研发模块化高通量采集芯片,芯片通道数可达2560以上,芯片面积仅为2.5厘米×2.6厘米,关键技术指标对标国际龙头企业均有新突破。团队成立成果转化公司,将芯片推向市场。

团队自成立以来,已申请发明专利近20项,其中科研成果转化3项。开发脑机接口专用芯片5款,包括神经信号采集、刺激、无线传输、无线供能等,其中,神经信号采集与刺激2款芯片已成功实现商业化。

据悉,自研脑机接口真正成为临床产品,需要经过质量检测、伦理许可、临床试验等流程,周期大概需要3—5年。该团队研发的脑机接口芯片尚未进入临床阶段,但已与北京天坛医院、海口市人民医院及多家医疗公司、科研机构进行合作。

“智链”未来:

让中国大脑用上“中国芯”

“我希望未来国产脑机接口设备都能用上我们自主研发的芯片。”这是殷明的心声,也是团队的终极理想。

当前,脑机接口被工信部列为未来十大重点产业之一,但商业化落地仍面临诸多挑战——临床审批严格、市场认知度低、技术迭代成本高昂。

对此,团队计划分两条路径推进:一方面,继续深耕芯片研发,加快启动第四代产品流片,进一步提升信噪比和集成度;另一方面,加速下游设备开发,重点布局科研市场和医疗辅助器械。

“我们的32通道刺激芯片以及128通道采集芯片已经实现量产。”郭哲杉透露,这些芯片性能可以比肩进口产品,同时具有显著的价格优势。更高通道数和更多功能的下一代脑机芯片也即将问世。

从依赖进口到自主可控,从实验室原型到市场产品,海南大学脑机芯片神经工程团队用近五年的时间完成了一场静默而壮阔的技术长征,不断通过科研创新,为脑科学研究和医疗应用注入“中国芯”动力。