在海口898艺术村“张芝书院”内,陈贻莘时常会在宣纸上一笔一画地书写着甲骨文中的“猪”“龙”“马”“豹”等字。陈贻莘今年88岁,是一位甲骨文传统文化的研究者,他并未因年龄的增长而放慢脚步,反而更加专注于甲骨文的研究和创作。他的身影和字迹,成为书院里一道独特的风景线,“张芝书院”也成了海口网红打卡地,吸引着越来越多的人前来欣赏、感受书法艺术和甲骨文的魅力。

□南国都市报记者 陈望 文/图

【热爱】

70岁开始研究甲骨文 学习笔记本有数十本

陈贻莘老先生,这位土生土长的海南文昌人,他的人生轨迹犹如一部跨越时空的传奇。20世纪60年代,陈老先生随父亲到泰国生活,后又迁居中国香港。在泰国生活期间,虽然身处异国他乡,但他的心始终牵挂着故土。他曾在文昌中学读过书,毕业后在文昌当教师,用自己的智慧为家乡培养一代代学子。

陈贻莘老先生研究书法艺术和甲骨文是从退休开始的。老先生告诉记者,60岁退休时,他选择全身心投入学习书法,这一决定不仅改变了他的人生轨迹,更让他找到了心灵的归宿。经过10年的潜心学习,他对书法的热爱愈发深厚,而在古稀之年,他开始研究甲骨文。“追古溯源,才能真正了解中国传统优秀文化。”陈老先生说。

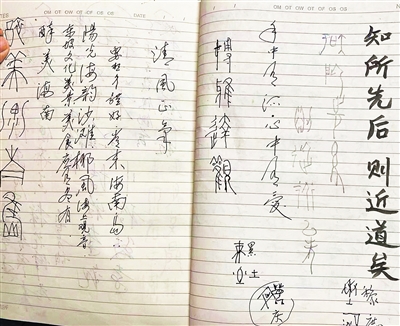

“我退休后,每天都扎在图书馆里看书,一待就是几个小时,一边研究甲骨文,一边用笔记本记录。”陈老先生说,这些年他学习的笔记本都有数十本,每一页都密密麻麻地写满了文字,记载着这些年来他对甲骨文研究的心得和感悟。这些笔记不仅是他辛勤劳动的结晶,更是他对传统文化深入探究的见证。

陈老先生告诉记者,甲骨文作为中华文明的瑰宝,蕴含着丰富的历史信息和深厚的文化底蕴。通过研究甲骨文,他希望能够更好地理解古人的智慧与情感,传承和弘扬中华民族的优秀传统。

【传承】

出资在家乡建“书墙” 用甲骨文弘扬孝文化

陈老先生学习书法和研究甲骨文,不仅是对传统文化的传承与弘扬,更是他对生活、对家乡的热爱与表达。

在陈老先生的老家文昌冯坡镇白茅村,他出资十余万元自建一面壮观的“书墙”,“书墙”高2米多,长10余米,上面镌刻着王羲之、颜真卿、柳公权等古代书法名家的经典作品,让村民和游客们能近距离感受传统文化的魅力。

十余年来,这面“书墙”成为村民们心中的文化胜地。村民们每当路过这里,都会驻足欣赏那些刻在石上的字迹,感受传统文化的熏陶。同时,这面“书墙”也吸引了众多游客前来参观,在这里领略书法的韵味。

在白茅村委会附近的街道上,几面以“孝”文化为主题的“书墙”十分引人注目。这些书墙上,甲骨文形态各异。这些书墙也是陈老先生倾心自建的文化景观,他巧妙地将甲骨文与孝道文化相结合,让古老的文字焕发新的生命力。

“在家乡建这些‘书墙’是想传递中华民族的文化精髓,通过甲骨文讲述的孝道故事,让人们感受到传统文化中尊老爱幼、孝敬父母的美德。”陈老先生说,他想让更多人了解和喜爱传统文化,特别是甲骨文这一古老而深邃的文字。

【心愿】

计划开办甲骨文兴趣班 最大心愿是出一本书

如今,陈老先生已从香港返回海南,在这片熟悉的故土安度晚年。他的归来,不仅是对家乡的眷恋,更是对传统文化的坚守与传承。

在海口898艺术村的“张芝书院”里,陈老先生静静地坐在书桌前,戴着老花眼镜,专注地翻阅着关于甲骨文的书籍。随后,陈老先生会拿起毛笔,蘸上墨汁,在宣纸上挥毫泼墨。

陈老先生的字迹在书院里留下了深刻的印记,成为了传承和弘扬传统文化一道亮丽的风景线,吸引不少市民和游客前来感受这份传统文化的魅力。

陈老先生一边写一边耐心地向游客解说这些字的由来:“龙”字在甲骨文中是一个兽首蛇身的形象,代表着威严与力量,是中华民族的象征之一;“马”字在甲骨文中是一个长脸、大眼、鬃毛飞扬的动物形象,代表着速度与力量;“豹”字在甲骨文中描绘了一只金钱豹的象形图绘,展现了豹的矫健与凶猛……

“活到老学到老,我想把自己所学的甲骨文知识分享给大家。”陈老先生透露,为了满足众多热心市民和游客的期待,他计划在海口898艺术村的“张芝书院”开办公益小型甲骨文兴趣班,让更多人有机会深入了解和学习甲骨文,感受其独特的艺术魅力。

陈老先生告诉记者,他目前最大的心愿,是将这些年来在甲骨文研究方面的成果整理成册,编撰一本名为《甲骨文入门》的书籍。为了编撰这本书,他倾注了大量的心血,梳理了自己多年来研究甲骨文的笔记和心得。同时,他还结合现代人的阅读习惯和理解方式,对甲骨文的文化内涵进行了深入浅出的解读,使读者能够轻松理解和感受甲骨文的魅力。