南国都市报5月12日讯(记者 陈望 实习生 刘馨阳)近日,海南省文物考古研究院联合澄迈县旅游和文化广电体育局,开展澄迈县通潮阁遗址考古勘探工作,对“通潮阁遗址、关帝庙遗址建设项目”进行系统性考古勘探。

项目范围内有三普登记文物点“澄迈县通潮阁遗址”和“澄迈县关帝庙遗址”,南部临近海南省文物保护单位里桥,东部约200米为三普登记文物点“澄迈县南门桥遗址”,北部距三普登记文物点“澄迈县老城码头遗址”约100米。

此次考古勘探发现了一些地下文化遗存,其中有2处为房屋基址,1处为古道。另外还发现了灰坑等遗迹,采集了石构件、铜钱、陶、瓷器残片等遗物。

房址F1位于本次重点勘探区域的东南部,坐北朝南。房址正堂、庭院、东、西厢房、围墙。现存基址长约20米,宽约20米,占地面积约400平方米,初步判断可能为关帝庙遗址。

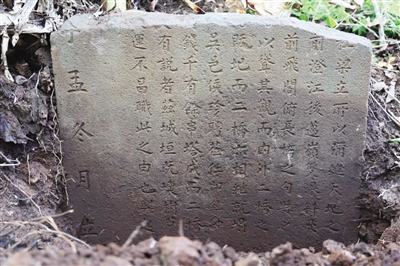

房址F2位于勘探区域西南部临近水边的一处小高台地。台地平面形状近半椭圆形,南北最长处约10米,东西最宽处约8.7米,总面积约80平方米。中间位置有残碑刻一通,该残碑宽约63厘米,残高66厘米,厚约7.7厘米,质地为火山岩材质。通过对房址F2采集石碑所载文字信息和建筑构件,历代《澄迈县志》记载的舆图各建筑位置,以及苏东坡“眼明飞阁俯长桥”的诗句,结合所处的地形、地貌及环境特征,初步分析房址F2可能是通潮阁遗址。

古道位于勘探区域东北部,开口于层表,平面形状呈长条形,位于房址F1的东侧,南北向长约57米,宽约3.7米,路面用碎石块立砌而成。初步判断该古道是一处古代石铺驿道,并经过后期修复,延续使用至今。驿道所处位置与历代《澄迈县志》记载舆图的“通潮门”,以及省级文保单位“里桥”相近,这能说明该古道可能是通往城内外的交通要道。

此外,在本次项目北侧外沿河的台地边,调查发现一段石铺道路,位于现代路面下层,并发现了一些石构件、陶、瓷器残片等文物标本。

据介绍,本次勘探发现的疑似为关帝庙、通潮阁遗址的建筑基址,以及石碑、石构件等都是具有重要价值的文物。