自从8年前做了脑动脉瘤介入手术后,王永积记性越来越差了。日常琐事常常转头就忘,过往经历有时也会记混,甚至说过的话也会重复几遍……很多事记不清了,但那52味骨伤疗法的黎药,他依然牢记在心。那些药材的样子、名字、性味和功用,早已刻在他的骨子里。

“长着成团小白花的,黎语叫‘雅佛’,学名走马箭,我叫它接骨草,舒筋活血,是治疗骨折的一味重要草药。”王永积站在路旁,指着30米远的一株植物说着:“这样的常用药,见了快50年了,再远的距离,只要看一眼就能认得。”

王永积是一位黎医,家住琼中上安乡长安村委会招咱村,今年68岁。他祖上三代都是黎医,关于黎族骨伤疗法的传承,到他这一代是第四代。2009年,黎族骨伤疗法被列入海南省第三批省级非物质文化遗产名录。2021年,王永积获评黎族医药(骨伤疗法)省级代表性传承人。

他常说:“作为黎医,我要治病救人;作为传承人,我要让老祖宗留下的技艺传承下去。所以,一辈子我就干好这两件事,一直干到‘车跑不动了’的时候。”

南国都市报记者 任桐/文

曹志/图

一家四代

都是当地“草仔医”

“我的高祖名叫王成轩,已经是清代上安这一带非常有名的‘草仔医’。”王永积说起高祖开创的跌打骨伤治疗法,十分自豪。

“草仔医”是当地方言,意思是“草医”。草医以自然草木为药,擅长即时采集鲜药治疗疾病。高祖之后,王永积的祖父、父亲,一代一代子承父业,干一辈子“草医”,与草木打一辈子交道。

到了王永积一代,也不例外。他从小便跟着父亲上山。父亲采药,他拾柴。

腰间一个竹篓,篓里一把镰刀,有时是路边,有时是溪旁,有时要深入到密林翻翻找找……父亲一直忙碌着。小小的他好奇地问:“这些草能治病吗?”

父亲拿着一片叶子说:“看,枝是紫红色,叶子上有5条脉络,这个叫‘猜河开’(黎语,学名‘毛棯’),可以消肿、止血、止痛。”

父亲不识字,却是一本黎药“活字典”,每一种草药都在他的脑子里。一株一株讲给王永积听,一年一年伴随着他成长。

1976年,19岁的王永积高中毕业返回家乡,一边务农,一边跟随父亲学习黎族医药知识。

“琼中山地多,山路难行,摔伤骨折时有发生。伤者不能动,父亲就背着药箱子,翻山越岭徒步上门去给人治伤。”王永积说:“看着父亲这么辛苦,我就问他,从医这么累,为什么还要做?父亲说,等你真正从医就懂了,看到别人疼痛,无论如何都要治的。”

几年后,王永积学有所成,开始独立给人治病疗伤。他说,患者痛苦而来,慢慢地不再痛苦,转而治愈,恢复正常生活,这个过程,对于一名医者来说,是开心的,是有成就感的,也是一种特别的幸福。

从医近50年

为采药奔波田间地头、深山密林

“受伤了,情况不同,治疗也不同。”王永积说:“出血了要先止血,骨有错位要复位,伤到筋了药里要加接筋药……我会提前制作常用的疏通血脉、消肿止痛的外敷药,再根据实际情况加对症的草药。”

外敷药制作分为捣药、炒药两个步骤。用黎族人家舂米的桶,当作舂药桶,把采来的草药放进桶里,以一根一人高、沉沉的木杵,重重捶打草药,将所有草药捣成泥状。支起铁锅,把捣烂的草药泥放到锅中,文火翻炒,加一两烈酒,就算大功告成。

这一套流程看似并不复杂,而一帖药的背后,往往要付出很多辛苦。

“要制药,就得先采药。常用治疗骨伤的药材总计52种,根据习性不同分布在不同的地点。”制药要先采药,说起采药,王永积的话也多了起来:“入得大山皆是药。在不懂的人看来,它只是草,而在我们黎医看来,田边地头、林下沟边、山坡上、灌丛中……都是‘宝贝’。”

采药几十年,对王永积来说,52种骨伤药,大多数都可以在山上采到,个别几种却难以寻觅。比如薄叶红厚壳,黎语叫“猜悔”,生于山地疏林或密林中,需要深入大山腹地才能寻到少量。

“有几次,我费了很大工夫,才寻到了几株,就把它种在槟榔树下。结果,也很难种活。”没办法,他只能一边冒着危险到林中寻药,一边到市场高价购买这种药。

除了上山采药,王永积也会采一些不易采摘的药材自己种。“现在到雨季了,我也要开始种药了,早上趁着天晴上山,下午赶下雨前回来种药。雨水多,药材更容易活。”

采药,制药,治病疗伤,从医近50年,王永积治疗骨伤的患者数量,早已数不清。他不收诊费,不收治疗费,只收取少量的药费。日子长了,他的名气也逐渐叫响,甚至还有不少外地患者慕名而来。

出了一本书

图文并茂详解52味骨伤黎药

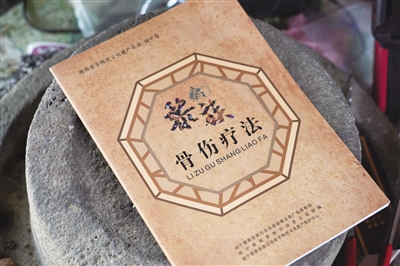

“有了它,谁都可以找到药,学会配药。这样编写这本书的目的,就算达到了。”王永积拿着一本《黎族骨伤疗法》,一页一页翻看给记者看,透露着一份骄傲,也有一份欣慰之情:“书里所有骨伤疗法的药材图片,都是我去山上采药时拍下,并整理出来的。”

书分三章,第一章概述黎族骨伤疗法,第二章介绍骨伤治疗的草本植物,第三章介绍制药过程和治疗方法。其中,第二章内容最多,一页介绍一种药材。

“一个学名,一个黎语名。图片下面是药材的形状、特征、功用介绍。”王永积说:“以前,黎医都是口口相传,祖父教父亲,父亲教我,都是用黎语教,没有文字、没有图片,他们都是凭记忆去教。我读了书,学了字,可以将这些内容全部整理出来,形成完整的内容。”

2012年,王永积获评黎族医药(骨伤疗法)县级代表性传承人。当年,琼中文化馆老馆长找到他,希望他能把老祖宗留下的东西整理成书,并留下一个相机。

从那之后,王永积上山采药时,总把相机挎在胸前,每次都会对着药材拍照。回来后,去照相馆洗出照片,贴在笔记本上。制药时,他就让家人帮着拍,记录制药过程。

数年间,王永积深入山区丛林,田间巷陌,采集草药标本。2016年11月,这本凝聚着黎族骨伤疗法智慧的书籍终于成稿。书中共收集了52种药材资料。

王永积希望通过这本书,让更多人了解黎族医药,也让这门古老的技艺能够更好地传承下去。

在王永积看来,作为一名传承人,将黎族医药骨伤疗法传承发展下去,是他的一项责任和使命。他收了5个徒弟,有几个已经可以辅助师傅制药疗伤了。为了传承黎族医药(骨伤疗法)非物质文化遗产,琼中不定期举办培训班,王永积都会前往授课,并从中发现“好苗子”。

“受8年前手术的影响,我的记性越来越差。”王永积说:“或许会忘记很多事,但相信我永远不会忘记,那山林间的一草一木,那些我寻了半生的药材。”