□石惠

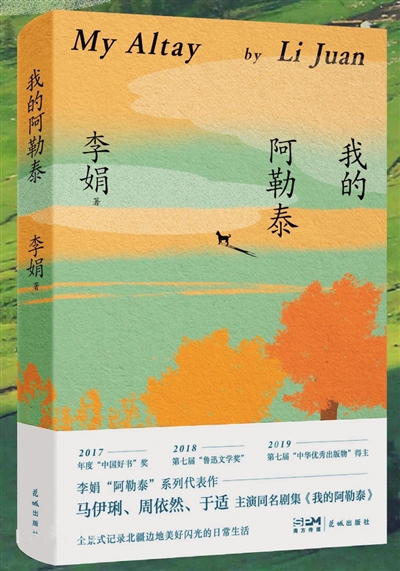

初遇李娟的《我的阿勒泰》,是在一个炎热的午后。我从书架间偶然抽出这本书,仿佛握住了一把通往心灵世界的钥匙。翻开书页,李娟那清冽如泉的文字瞬间将我抽离喧嚣都市,置身于一片广袤而神秘的土地——那里有终年积雪的群山,有无边无际的草原,有游牧民族的帐篷与炊烟,铺展开一幅都市人从未想象过的生活图景。

李娟的笔下没有矫饰的浪漫主义,她以近乎本真的笔触勾勒着阿勒泰的日常。她写母亲经营的杂货店,货物寥寥却承载着牧民的全部需求;写随牧民转场的征途,在零下四十度的严寒中寻觅栖身之所;写哈萨克族老太太厚重的裙摆,写冬夜里璀璨的星空,写那些在艰苦环境中依旧饱含生命力的人们。这些文字奇妙地兼具双重特质——既是极端生存条件下的真实记录,又闪烁着诗性的光芒。在她的叙述里,艰辛与美丽不再是对立的存在,而是交融共生,构成了生活的本来面目。

《我的阿勒泰》最打动我的,是李娟观察世界的独特视角。作为汉族女孩,她融入哈萨克游牧文化时,既保持着外来者的敏锐,又拥有参与者的沉浸。她笔下的赛马场:“他们跑起来时,整个草原都在后退。”这般描写早已超越单纯的现象记录,直抵游牧民族与自然关系的本质。在她的文字中,人与自然绝非主宰与被主宰的对立,而是共生共存的伙伴。这种生态意识从不说教,而是如呼吸般自然融入叙事,让人在不知不觉中接受这种价值观的洗礼。

阅读时,我常常惊叹于李娟将“边缘”变为“中心”的能力。在她笔下,边疆少数民族生活只是另一种寻常的生活形态。她不刻意强调文化差异带来的冲突,而是平静地展现不同文化背景下人类共通的情感与困境——对温暖的渴望,对归属的寻求,对美的感知。这种叙事姿态打破了我们对“中心”与“边缘”的固有认知,让人恍然发觉,所谓“边缘”或许正蕴藏着更为本真的人生智慧。

跟着李娟的文字在阿勒泰荒野中漫游时,一种奇妙的治愈感悄然滋生。现代都市生活的焦虑与碎片化,在这片广袤天地间显得如此微不足道。李娟描写的不只是外部风景,更是一场内心景观的建构——在物质极度简朴的环境里,人的心灵反而变得丰盈而清晰。这种体验,恰如德国哲学家海德格尔所言的“诗意地栖居在大地上”,提醒着我们:人本质上是需要在自然中找寻自身位置的存在。

《我的阿勒泰》最终给予我的,不只是一次文学之旅,更是重新审视生活可能性的契机。合上书页,阿勒泰的风景虽渐渐淡去,但那种与自然紧密相连的生活智慧却深深扎根心底。李娟用文字证明:真正的富足不在于占有多少物质,而在于能多大程度地感受世界的丰富;真正的自由不是无所约束,而是找到与万物和谐共处的节奏。

在这个日益虚拟化时代,《我的阿勒泰》宛如一剂解毒剂,唤醒我们沉睡的感官,让我们学会如何看、如何听、如何感受。它告诉我们,世界上仍有另一种时间——不是被切割成碎片的工作时间,而是随季节流转的自然时间;仍有另一种空间——不是被墙壁阻隔的封闭空间,而是与天地相连的无垠空间。

或许,每个人心中都有一片属于自己的“阿勒泰”,那里承载着最本真的渴望与最纯粹的喜悦。感谢李娟,以敏锐而宽厚的笔触,为我们守护了这样一片精神原野。