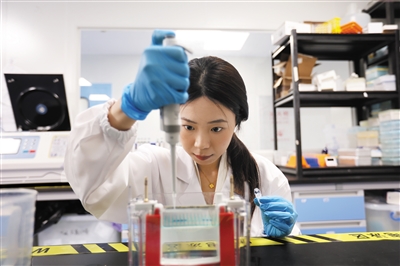

在海南大学药学院的实验室里,22岁的吴雨桐身着实验服,扎着马尾辫,正聚精会神地用移液枪吸取实验试剂。实验结束后,她在谈及自己推动的海洋藻类来源口腔含漱液已进入小试阶段时,言语中透露出对科研的执着与热爱。

南国都市报记者 袁玉龙 实习生 马康奇

从懵懂无措弄坏实验器材

到主持研究生创新科研课题

作为海南大学中和书院、药学院2023级药学专业硕士研究生,吴雨桐自大三起便加入了谢曦教授抗器官纤维化疾病药理及药物研发团队,开启了她的科研之旅。至今,她已以负责人身份主持海南省研究生创新科研课题1项,参与国家级和省部级研究课题9项,发表北大核心期刊学术论文1篇,公开发明专利1项,并助力海洋藻类来源的口腔含漱液成功迈入小试阶段。

谈及踏上科研之路的初衷,吴雨桐表示源于对生物科研的热爱。随着学习深入,对药理学的痴迷促使她决心扎根药学领域。海南大学作为国内最南端的211高校,拥有浓厚的学术氛围和深厚的生物学科积淀,为她从事海洋藻类研究提供了良好的条件。

吴雨桐的导师谢曦,是药理学博士、教授、博士生导师,海南省拔尖人才,专注于器官纤维化疾病机制研究与药物新靶点探索。在导师的指导下,吴雨桐和团队紧密围绕器官纤维化疾病展开研究,涵盖口腔黏膜纤维化、肾脏纤维化、肝脏纤维化、心肌纤维化等领域。

然而,海洋藻类口腔含漱液的研发历程并非一帆风顺。纳米乳制剂的稳定性问题成为横亘在团队面前的难题。经过吴雨桐和团队一年的不懈努力,反复试验与日夜坚守,他们最终成功探索出能与水任意溶合的新工艺。同时,为了满足市场需求,他们还将原本无味的海洋藻粉制品调配出青栀茉莉、白桃乌龙等多种口味,以提升产品的市场竞争力。

回想起第一次实验的经历,吴雨桐坦言当时懵懂无措,甚至在大二协助师姐时不慎夹裂玻璃板。但她始终坚信“好记性不如烂笔头”,及时记录实验笔记,分析成败原因,逐步改进实验方法。至大四毕业设计阶段,她已能熟练且独立地完成复杂实验操作。

在口腔含漱液与器官纤维化的科研攻关中,吴雨桐和团队运用液质串联高分辨质谱与活性物质数据库对照、分子对接等先进技术手段,通过海量数据的筛选与复杂的计算机处理,精准锁定微藻中发挥关键保护作用的物质基础。这些研究成果展现出纯天然、可规模化生产、成本低廉的显著优势,并已申请多项发明专利,确保了产品的市场独占性,为后续的产业转化奠定了坚实基础。

希望继续读博

研究海洋药物临床应用转化

当谈及自贸港的建设对自己的影响时,吴雨桐表示,作为自贸港青年,她深刻认识到海南自由贸易港建设对于个人成长、专业发展等都有重要意义和独特价值。也为他们提供了广阔的国际交流合作空间,使他们能够更便捷地接触到世界前沿的医药研发理念、技术与资源。同时,自贸港的建设也为他们提供了丰富的实践平台和就业创业机遇,她可以将所学知识运用到实际工作中,为自贸港医药产业的发展贡献自己的智慧和力量。

她继续分享道:“海南自贸港无疑是一片充满机遇与活力的热土,其蓬勃发展的态势和广阔的前景令我心潮澎湃。我正处于学术成长的关键阶段,海南大学药学院的科研和学习经历让我深刻认识到专业知识储备的重要性。我渴望在自贸港以及药学领域进一步深造,去探索更多未知的领域,拓宽自己的学术视野和专业技能。我十分珍视自贸港给予我的学习和成长环境,这里的科研氛围、政策支持以及丰富的实践机会都对我的专业发展有着很大的帮助。”

吴雨桐的成长得到了导师和团队成员的认可。谢曦教授表示,吴雨桐在大三初入实验室时态度认真,但总是出一些小问题。“拿取试剂都经常记不住位置,每次都要问研究生。有时候,相似的试剂可能还会拿混导致实验失败,其实那会觉得她可能不是很适合做科研。但她善于反思和总结,在适应了实验室工作后,慢慢小错误就没有了,后面不管新的实验方法还是新的实验设备,上手都比较快。”团队成员谢金梅评价道:“雨桐在团队中表现突出,责任心强,总能保质保量完成任务,还热心帮助其他同学。她善于沟通,团队遇到问题时总能灵活调整,积极寻求解决方案。”

展望未来,吴雨桐满怀憧憬。她希望自己能够继续读博,深入挖掘海洋药物奥秘,尤其在海洋药物临床应用转化方面有所建树。同时,她对自贸港医药行业发展充满信心,也期待自贸港能吸引更多优秀医药人才,共同打造集科研、临床试验、产业转化于一体的医药高地。