□黄利燕

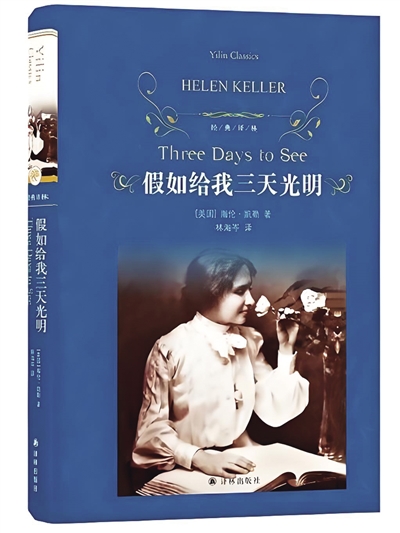

在父亲失去右眼后的第七个夜晚,我第三次翻开海伦·凯勒的《假如给我三天光明》。窗外的海口湾浪声像粗砂纸,一下一下打磨着月色。包裹着纱布的父亲坐在藤椅里,手指无意识地摩挲膝盖——那是他此刻唯一能确认“自己仍在原地”的方式。

在《假如给我三天光明》里,第一天,海伦要看“人”。她把黎明献给老师、朋友、陌生人,因为“面孔是灵魂最诚实的门”。父亲手术那夜,我守在走廊的长椅上,听护士低声报血压、心率,数字像冰碴子落进水里。我忽然明白:当视觉退场,人与人只剩声音、温度、指尖的力度。我开始给父亲读报,读到我写的市井故事:卖清补凉的大姐、捡废品的阿公、台风天仍坚持出海的渔民……父亲听得入神,最后说:“闺女,你写的不是字,是心跳。”那一刻,我成了他的“眼睛”,他成了我的“镜子”——我们在黑暗里互相照见彼此的灵魂。

第二天,海伦走向自然。她要看“秋叶精致的脉络”“舞台灯光下的泪”,因为“美是时间的裂缝”。父亲出院那天,我推着他穿过大英山老巷。六月的凤凰花烧得通红,他伸手,指尖掠过发烫的空气,说:“我闻到红色。”我蹲下来,让他摸粗糙的树皮、带余温的青石板、被阳光晒得发软的芒果。他像孩子一样笑道:“原来颜色是有温度的。”我忽然懂了:海伦要看的不是风景,而是“被看见”本身——当你用指尖、用鼻尖、用耳朵去“看”,世界会回赠你更辽阔的细节。那天晚上,我把阳台的茉莉搬到他床头。我深夜写稿,听见他摸索着浇水,轻声说:“它在长。”三个字,像黑暗里开出的最亮的花。

第三天,海伦去看城市。她要在地铁读报人、十字路口奔跑的孩子、霓虹灯下拥吻的情侣里,寻找“时间的形状”。父亲失明后,对他而言,时间成了无界的深渊。他问几点,我答“下午三点”,他却茫然追问:“是太阳刚升起的三点,还是月亮要来的三点?”于是,我开始陪他“数”时间:清晨六点,阳光从指尖爬上眉梢;正午十二点,蝉鸣像一把锯子来回拉扯;傍晚七点,邻居家油烟机的轰鸣是收工的号角。我把每一天切成二十四格,像电影胶片一格一格放给他“看”。父亲渐渐学会用声音、用气味、用温度去“看”时间,而我学会用时间去看他——看他白发里藏着的旧时光,看他皱纹里蜿蜒的岁月,看他坐在藤椅里,像一座被夕阳镀金的孤岛。

父亲生日那天,我送他一支录音笔。他摸索着按下红色按键,对着空气说:“今天是2025年8月26日,晴,茉莉开了第七朵。”声音有点抖,却像一粒火种,落在纸上。我忽然想起海伦在书的结尾写道:“假如给我三天光明,我将用它们证明:黑暗无法吞噬一颗燃烧的心。”我把父亲的第一段录音剪进手机铃声。每次电话响起,我都能在嘈杂街头听见他沙哑的报时:“茉莉开了第七朵。”那一刻,我仿佛看见他坐在藤椅里,指尖沾着泥土,脸上落着斑驳的光影——那光影穿过十年前的图书馆、穿过医院的深夜、穿过海口湾的潮汐,最终落在我翻开的书页上。

《假如给我三天光明》从来不是一本关于盲人的书,而是关于“看见”的书:看见被自卑遮蔽的尊严,看见被日常掩埋的奇迹,看见被时间冲淡的深情。它教会我:真正的光明不是上帝额外赐予海伦的三天,而是她决定用一生去点燃的火炬;真正的黑暗也不是父亲眼前的纱布,而是我们拒绝把火炬传下去的瞬间。我忽然意识到:我们其实都在黑暗里,只是有人蒙住了眼,有人蒙住了心。

此刻,我在键盘上敲下文字,父亲在隔壁房间按下录音笔:“茉莉开了第八朵。”我知道,这束火把已经穿过纸页,穿过病房,穿过台风与黑夜,稳稳地落在我们的掌心。它不必照亮整个世界,只需照亮我们愿意凝视的那一寸——那一寸里,有父亲的手,有我的眼,有无数被忽略、被浪费却终将闪闪发亮的日常。