讲台不止三尺,热爱不分领域。

或是即将告别讲台的“老园丁”,用坚守诠释教育的温度;或是初涉教坛的“新力量”,用创新点燃学习的热情;或是默默守护特殊孩童的“手语使者”,用温柔化解成长的阻碍……他们的教学生涯或许没有惊天动地的壮举,却在日复一日地备课、上课、答疑中,把热爱融入每一个教书育人的细节中。

□南国都市报记者 胡丽齐 文/图

特教老师的心愿:让特殊孩子绽放属于自己的“光”

9月8日下午,三亚市特殊教育学校启智二年级的教室,被绘本《章鱼先生卖雨伞》的卡通元素装点得童趣盎然。十余名特殊孩子端坐在课桌前。他们有的是脑瘫患儿,有的智力发育迟缓,还有的受自闭症困扰。他们的注意力像风中的蒲公英,稍不注意就会飘散。“90后”教师康乐正带着孩子们,在绘本的世界里,开启一场“追光”之旅。

“小朋友们,章鱼先生的雨伞摊来了哪些可爱客人呀?”康乐声音轻柔却富有吸引力,她拿着动物卡片,走到望向窗外的小易身边,缓缓晃着卡片引导。几番互动后,小易终于盯住卡片,回答道:“大象!”康乐竖大拇指,赞道:“太棒啦!说得真好,奖励你一把‘彩色雨水’!”随即,她把贴纸贴在黑板上的小易名字旁。小易见了,脸上漾起腼腆的笑。

特殊学生的注意力,是需要精心呵护的“易碎品”。为了将学生们的目光“拉”回课堂,康乐极少在讲台久留,常穿梭于讲台与座位间,用夸张的动作、活泼的语调牵引学生的注意力。教识字发音,她把绘本改成儿歌,带大家拍手打节奏吟唱;讲解“雨伞”这个词,她引导学生上台撕下贴纸,近距离感受“伞”的形状与颜色,在多感官体验中加深对词语的理解。

凭借专业功底与出色的课堂驾驭能力,康乐多次在市级教学评比中摘得桂冠,课例在海南省基础教育(特殊教育)“万师大比武行动”中斩获一等奖。

今年是康乐的第十个教师节。不需要精致的礼物,学生们的“老师好”、灿烂笑容与热情拥抱,就是她最珍贵的礼物。尽管每堂课都需全神贯注、极耗精力,她却从无退意,“这份职业承载着沉甸甸的责任,我要用专业知识帮更多孩子快乐成长,成为让家庭安心、对社会有用的人。”

谈及未来,康乐满是憧憬。她希望三亚有所特殊职业高中,让孩子们学一技之长,更好地融入社会。下课铃响了,看着玩耍中的学生,康乐眼中的温柔愈发深沉:“我会一直守在这里,让每个特殊孩子都能在课堂上,绽放属于自己的光。”

乡村老师的新招:让农村娃爱上学“洋文”

9月5日上午,保亭影剧院内掌声如潮。保亭教师节庆祝大会现场,一位扎着高马尾、戴眼镜的年轻姑娘走上发言席——她是“00后”教师许立亭,作为优秀教师代表分享入职一年的教育故事。镜片后双眼明亮有神,青涩的学生气里透着股不服输的韧性。短短3分钟的发言,让台下不少人记住了这位扎根山村的年轻教师。

2024年,从海南师范大学毕业的许立亭,毅然回到家乡保亭,选择扎根最偏远的毛感乡中心学校,成了一名山村英语教师。

报到那天,许立亭搭乘县里文具店的送货便车,沿着正在修建的热带雨林旅游公路往山里走。路面坑洼不平,车厢里的货物晃得东倒西歪,车窗外就是陡峭悬崖。“你不怕?咋来这么远教书?”司机忍不住问。许立亭看向外头的山路,笑着答:“路修好了就方便了,我是土生土长的保亭姑娘,总得为家乡的孩子做点事。”

到了学校,面临的挑战比走山路更难。孩子们见了英语课本就躲,家长也常说“农村娃学洋文没用”。许立亭没打退堂鼓,她对家长说,“语言是打开世界的窗,得让孩子看见窗外的风景。”

许立亭把突破口选在每天的午餐时间。端着餐盘穿梭在学生中间,她笑着问:“This rice is nice,isn't it?”遇到答不上来的孩子,她悄悄提示或暖心鼓励;有人敢开口,就立刻竖大拇指。慢慢地,食堂里的英语对话多了起来,“英语午餐时光”成了学校一道亮丽的小风景。

课堂上,许立亭大胆挖掘孩子爱玩的天性。她把知识点藏进游戏,教动物单词玩“模仿秀”,练对话演“小剧场”,成功激发学生的积极性;班里学生基础差异大,便建“成长档案”,拆解知识点制定“小步快跑”计划,用“星星”兑换奖励。一年时间里,许立亭任教的四、六年级英语成绩名列全县前茅。“Miss Xu的课堂最有趣,让我们越学越爱学。”学生朱玉堂说道。

“每个学生都是一颗花的种子,只是花期不同。”如今,看着校园里大胆用英语自信交流的身影越来越多,许立亭备感欣慰,眼中闪着光。“未来,我将继续扎根这片乡土,陪着这些乡间的‘小苗’慢慢长大,让他们在英语世界里,看到更远的风景。”

37年“老园丁”的骄傲:教了一辈子书,最骄傲的是学生还记得我

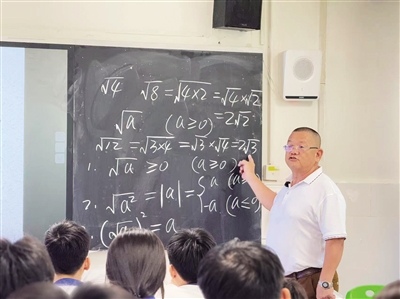

教师节前夕,阳光透过玻璃窗,洒在陵水中学初三(5)班的数学课堂上。杨文海站在黑板前,粉笔在黑板上“沙沙”游走,一行行二次根式的推导过程逐渐清晰。再过不久,这个教师节过后,他就要正式退休了。

杨文海微微前倾身子,右手握着粉笔,左手自然垂在身侧,眼镜滑到鼻尖也顾不上推,目光透过镜片,紧紧锁住台下学生的脸。“大家看,这里的a一定要大于等于 0,这是关键,就像做人得守好底线。”他的声音带着岁月沉淀的厚重,清晰有力地在教室里传开。

后排有学生皱着眉,手里的笔悬在练习册上空,半天没落下。杨文海瞥见,大步走下讲台,弯下腰,手指点在关键步骤上,耐心讲解起来。37年教学生涯里,这样俯身答疑的场景,重复了无数次。从当年教室没风扇、粉笔灰扑满脸的“艰苦岁月”,到如今多媒体设备齐全的现代化课堂,变的是教学条件,不变的是他站在讲台、守护学生的那份执着与热忱。

1988年,来自广东信宜的杨文海从肇庆师专毕业后,揣着“建设海南”的信念扎进这片热土。他先后在陵水职业中专学校、陵水中学任教,荣获“优秀教师”“优秀班主任”等荣誉称号,培养了一批又一批优秀学子。支撑他走过这么多年的,是对教育与数学的热爱,“没热爱,教育坚持不下来。”

“以后不能每天给你们上课了,但遇到难题,随时来找我。”课后,杨文海操着地道的海南话和学生们说。这些年,为了和学生家长更好交流,他的海南话乡音愈发浓郁。走出教室,杨文海回头望了一眼黑板——那里,还留着他刚写的解题步骤,就像37年的教学生涯一样,清晰而温暖。

泛黄的备课本、学生从各地高校寄来的明信片、历届毕业照……回到办公室,杨文海打开那个“百宝箱”般的抽屉,这里承载着37年来最珍贵的回忆。“你看这张毕业照,李滢伶、庞基玮……”他像数自家孩子般挨个念名字,“教了一辈子书,最骄傲的不是得多少奖,是学生还记得我。”

“退休后想整理备课本,把经验分享给新老师,也想常回学校看看。”杨文海说,虽然很快就要告别讲台,但对学生的牵挂永远不会结束。