海口市琼山区龙塘镇文彩村的一个庭院里,71岁的王科美手持刻刀,正对着一块岩石细细雕琢,刀刃与石头相撞的“叮当”声清脆悦耳。王科美是海南省非物质文化遗产雕刻艺术传承人,他16岁开始随父学艺,这双手已在泥、石、木之间穿梭了五十余年,不仅延续着四代传承的雕刻技艺,更让海南龙塘雕刻从乡村作坊走向国际舞台,在守正与创新的平衡中,他让这项古老技艺焕发时代风采,以匠心书写着非遗文化传承与发展的鲜活篇章。

□南国都市报记者 孙春丽

家学浸润:

从泥痕到刀痕的艺术启蒙

王科美出生于雕刻世家,自曾祖父起,王家便以雕刻为业。童年记忆里,祖父王升赓那双成天捏泥雕泥的粗大双手总在忙碌,家族厅堂陈列的泥塑烛台、木雕神像,那些细腻的纹路与生动的造型,在他心中埋下了艺术的种子。

“三年级时临摹《三国演义》,大家都说我画的关羽红脸长髯有精气神。”王科美笑着回忆,那些被摩挲得卷边的连环画,成了他最早的艺术教材。16岁那年,他正式随父学艺,清晨的南渡江畔,他从揉泥开始,感受陶土的黏性与韧性;夜晚的煤油灯下,他练习勾勒纹样,直到手指磨出厚茧。父亲教导他:“好匠人要懂材料脾气,泥有泥性,石有石理,顺着它们的性子走,才能出好活。”

1976年,22岁的王科美凭借扎实的绘画功底和对材料的深刻理解,被招入龙塘陶瓷厂担任设计师。在那个物资匮乏的年代,他敏锐捕捉到生活需求与艺术审美的结合点:设计的椰子罐将椰壳造型与储物功能完美融合,罐盖巧妙做成椰蒂形状;蟠龙酒坛在坛身雕刻环绕的龙纹,既符合传统审美,又方便搬运。这些作品不仅走进寻常百姓家,更在上世纪80年代搭乘外贸东风,远销日本、加拿大等地。

1985年,他设计的龙凤糖罐在加拿大国际工艺品展览中斩获金奖,这是龙塘雕刻首次在国际舞台上绽放光彩,“当时香港客商来订货,说我们的作品‘刻着海南的阳光味道’。”王科美说起当年的作品,眼中泛着亮光。

1995年创作的冼太夫人骑马石像,成为他艺术生涯的关键一跃。这座雕像高3.8米,他站在脚手架上仰头观察石料纹理三个月,最终用“叠层雕法”表现人物铠甲的层次感,每层纹路仅差0.5毫米。完工那天,看着阳光下石像熠熠生辉的铠甲,王科美突然明白:“材料不分贵贱,只要用心,陶泥能说话,顽石也能传情。”

守正创新:

让传统技艺焕发新活力

2006年,龙塘镇文化广场征集大门设计方案,王科美的《“雕刻之乡”石壁图》从12份方案中脱颖而出。这幅高2.5米、宽8米的石雕壁画,左侧雕刻宋代“盆钵之乡”的制陶场景,右侧展现当代匠人创作画面,中间以南渡江浪花纹串联,用石头讲述龙塘千年技艺史。“每一块石料都取自本地岩石,每一个图案都有老人的口述佐证。”王科美花了8个月完成创作,手指磨出的老茧厚了一层。

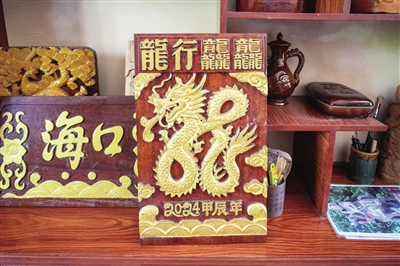

创新不仅体现在题材,更在于技法融合。王科美将泥雕的“圆雕”技法融入石雕,让人物造型更显生动;在木雕中借鉴石雕的“斧劈皴法”,用粗犷的刀痕表现椰树的苍劲。2024年博鳌亚洲论坛年会期间,70岁的他在东屿岛文化公园现场创作“龍行龘龘”木雕,龙身盘旋而上,鳞片用“阴阳刻”交替表现,其间巧妙融入海南坡鹿、红树林等元素。各国嘉宾驻足围观,央视镜头记录下这一文化对话时刻,“外国朋友说从木雕里看到了海南的活力,这让我特别自豪。”

为推动非遗传承、提高社区居民认知与保护意识,王科美在社区开展非遗泥雕体验活动。他带着南渡江的泥来到活动现场,指导居民们学习揉泥、切割、堆砌等技巧:“泥要揉到‘三光’——手光、盆光、泥光,这样塑形才不容易裂。”从处理泥土到上泥塑形,再到用刻刀精雕细琢,每一步都考验耐心与毅力,正如他所说:“泥雕传承就像揉泥,要一代代人慢慢揉,才能揉出文化的韧性。”

在龙塘镇中心小学的非遗课堂上,王科美把复杂的“捏、塑、雕、磨”四法转化为孩子易懂的语言:“捏泥像揉饭团,塑型如搭积木,雕刻要像给蛋糕裱花,磨光就像擦玻璃。”

3年来,王科美开展进校园活动40余场,编写的《少儿泥塑十二课》教材已在琼山区10所小学使用,让千余名孩子感受传统技艺的魅力。“看到孩子们眼里的光,就像看到当年的自己。”他说。

薪火相传:

让雕刻技艺在传承中生生不息

“手艺不能只传自家人。”王科美视技艺传承为毕生使命,打破“传内不传外”的行规束缚,2008年开办免费雕刻培训班。首批12名学员中,5名是女性,这在传统石雕行业极为罕见。15年来,他培养出37名合格匠人,其中12名女性打破了行业性别壁垒,成为龙塘雕刻的新生力量。

家族传承同样令人欣慰。长子王名强精研木雕神像塑造,次子王名弼专攻建筑石构件雕刻,孙子王盛泉在学校雕塑系深造,成为王家第五代传人。“孙子用电脑设计图纸,我来把关刀工,老手艺也要跟上新时代。”王科美笑着说。

为振兴龙塘雕刻行业,王科美2015年发起“龙塘匠星”计划:成立工艺创新基金,资助匠人研发新品;抢救整理老匠人技艺档案,记录了28种濒临失传的刀法;制定行业标准,规范用料与定价。2023年后,龙塘雕刻订单增长三成,吸引多名大学生返乡学艺,让南渡江畔重闻凿石声。

从陶瓷厂的青年设计师到非遗传承人,从车间里的陶泥芬芳到博鳌亚洲论坛年会上的木雕飘香,王科美用一生践行“守艺”的承诺。当被问及是否会退休,王科美举起手中的刻刀,阳光透过刀背折射出细碎的光芒:“只要还能握住刻刀,我就会一直雕下去。龙塘雕刻是活的文化,它在祠堂的梁柱上,在庙宇的石碑上,在孩子们的泥塑里,只要有人爱它、学它,就永远不会消失。”