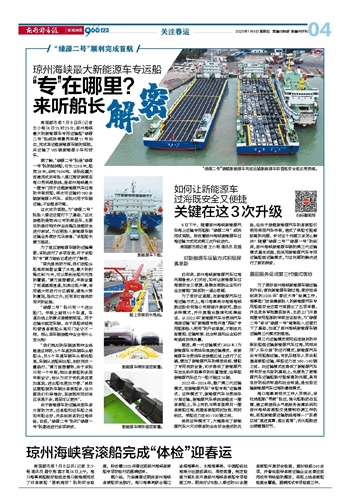

南国都市报1月8日讯(记者 王小畅)8日15时25分,琼州海峡最大的新能源车专用运输船“绿源二号”轮顺利停靠秀英港11号泊位,完成其运载新能源车辆的首航,共运输了165辆新能源小车和货车。

据了解,“绿源二号”轮是“绿源一号”轮的姊妹船,它长129.8米,船宽28米,总吨7404吨。该轮经重大改建完成后将投入湛江海安新港至海口秀英港航线,是琼州海峡最大一艘专门用于运载新能源汽车过海的甲板货船,单次可运输约160余辆新能源小汽车。该轮只用于车辆运输,不设载客功能。

这次成功首航,为“绿源二号”轮投入春运运营打下了基础。“这次装载的是物流公司的商品车,主要目的是对相关作业流程及装载安全进行测试,为近期投入新能源车辆运输业务做好充足准备。”该船船长黄万里说。

为了适应新能源车辆的运输需要,该轮进行了多项改造,对于该船的“专”黄万里给记者进行了解密。

“首先是消防方面,我们在船头船尾两侧都设置了水炮,最大的射程达到75米,可以做到全船无死角的覆盖。”黄万里接着说,甲板设置了两道隔离通道,如果出现火情,将用隔火帘进行分区隔离,避免火势的蔓延,除此之外,还有其它跟消防有关的设施。

“绿源二号”轮只有一个进出舱门,甲板上画有10个车道,车道白线上的黄点是链锁底座,用于运输中固定车辆。由于其船体结构和普通客滚船头尾双门设计不一样,那么其车辆装载作业会有什么变化呢?

“我们规划的车辆装卸作业线路是这样的,5个车道的车辆车头朝船头,另5个车道车辆车头朝向船尾,车辆从进船到出船,刚好完成一圈绕行。”黄万里接着称,由于该轮只有一个甲板,相比客滚船的多层甲板设计,他认为对于司机来说更加直观,进出船也更加方便。“虽然这艘船装的车辆比客滚船多,但只要我们引导得好,其装卸所用时间应该差不多,甚至可以更快”。

由于新能源车的运输采取车客分离的方式,运客船和运车船之间如何配合好,关系到旅客的过海体验,目前,“绿源二号”轮和“绿源一号”轮都在进行多项测试。

如何让新能源车

过海既安全又便捷

关键在这3次升级

8日下午,随着琼州海峡新能源汽车海上运输专用船舶“绿源二号”顺利完成首航,标志着琼州海峡新能源车过海运输方式完成第三次升级迭代。

南国都市报记者 王小畅 通讯员 赵强

对新能源车运输方式积极探索革新

近年来,琼州海峡新能源汽车过海问题备受人们关注,如何让新能源车过海既安全又便捷,是摆在港航企业和行业主管部门面前的一道必答题。

为了答好这道题,在新能源汽车过海运输方式上,海口海事局与海南海峡航运股份有限公司持续开展研究,提出多种模式,并开展理论推演和实操验证。从2022年“新能源汽车与燃油汽车混装运输”到“新能源专班开通”再到“专用船舶投入使用”的升级革新,不断在风险管控、运输效率、社会效益和企业经济效益间找寻共赢。

据悉,第一代运输模式(2022年)为新能源车与燃油车混装运输模式。将新能源车与燃油车在装载区域上进行了区隔,增加了新能源汽车的停放间距、增配了专用消防设备,初步降低了新能源汽车发生热失控事件的处置难度,但单船新能源汽车运力一般不超过18辆。

2023年-2024年,推广第二代运输模式,即新能源汽车“专船专班”运输模式。这种模式下,新能源汽车与燃油车分离运输,新能源汽车单独装载在一艘客滚船上,车上司机与乘客登乘另一艘客滚船过海,两艘客滚船同时发班、同时到达。单船运力在80-100辆之间。

虽然这种模式下,大幅降低了新能源汽车火灾对乘客的生命安全造成的风险,但由于装载新能源汽车的客滚船仅使用单层汽车甲板,造成了单船亏舱率较高的问题。针对这个问题又该怎么解决?随着“绿源二号”“绿源一号”的到来,琼州海峡新能源车辆的第三代运输模式基本成型,即采用新能源汽车专用运输船型运输模式,为这问题的解决进行了新的探索。

靠前服务促成第三代模式落地

为了做好琼州海峡新能源车辆运输的升级,便利新能源车辆过海,做好即将到来的2025年“春运大考”保障工作。海事部门在保障新投入的新能源汽车专用船型安全运营方面提出了五项举措,并且政务审批靠前服务,主动上门开展两艘专用船舶的审核发证服务,为“绿源二号”将与“绿源一号”能够投入运营打下了基础,加速了琼州海峡新能源车辆运输第三代模式的落地。

第三代运输模式使用经改装后的平板驳船型运输新能源汽车过海,同样采用“人车分装”的运行模式,新能源汽车由专用船舶运输,司机及随车人员由配套客滚船运输,单船运力在160-180辆之间。此运输模式在降低了新能源汽车特有安全风险的基础上,也避免了新能源汽车运输船舶亏舱率高的问题,具有良好的经济效益和社会效益,是当前运输新能源汽车过海的最佳模式。

海口海事局有关工作人员表示,将杜绝船舶“带病”投运,强化船舶动态监管,建立滚装码头气象服务保障系统和琼州海峡客滚船交通管制协调工作机制,实现新能源运输航线海南—广东跨区域“直进直靠、直出直离”,优化船舶进出港管理环节。